时间:2022-05-05 15:27

大

大

中

中

小

来源: 沁县融媒

小

来源: 沁县融媒

位于沁州黄镇的小东岭村是革命老区村,那里有革命家朱德战斗过的历史遗迹。近年来,该村通过一系列“软硬件”的建设,昔日的老区村已变成“省级乡村振兴示范村”。今天,让我们一起走进小东岭村,感受当地干部群众传承红色基因,奋力走好新时代长征路,不断实现革命老区振兴发展的新跨越。

革命精神照耀振兴之路

八路军总部小东岭旧址位于沁县沁州黄镇(原段柳乡)小东岭村,占地面积2450平方米。民国时期民居建筑,从南至北分四个院落。

1938年3月15日,八路军总部入驻小东岭村。24日—28日,时任国民革命军二战区东路军总指挥朱德、副总指挥彭德怀在沁县小东岭村主持召开东路军将领会议。八路军将领刘伯承、左权、王新亭、徐海东、薄一波、朱瑞、李达、刘志坚,国民党东路军将领李家钰、李默庵、曾万钟、朱怀冰、武士敏、赵寿山等30余人参加会议。

在八路军总部小东岭旧址召开的东路军将领会议,是在中华民族危亡之际,由中国共产党倡导下的国共两党高级将领统一抗战、共御外侮的一次高规格军事会议,在当时失败阴霾空前的华北大地上树起了坚决抗战的旗帜,这次会议为以后粉碎日军对晋东南的九路围攻奠定了基础。此后,八路军129师即以太行山脉的千山万壑为依托,创建了晋冀豫(以后发展为晋冀鲁豫)抗日根据地。

近一个世纪过去了,昔日硝烟弥漫的岁月早已远去,但红色基因一直在这里传承着,革命精神激励着小东岭人民砥砺前行。近年来,小东岭村深挖红色资源,厚植生态特色,传承红色基因,发展红色旅游,深入实施乡村振兴战略,着力建设美丽乡村,被确认为省级乡村振兴示范村,革命老区绘就一幅乡村振兴新画卷。

八路军总部小东岭旧址

蔬菜产业成振兴新引擎

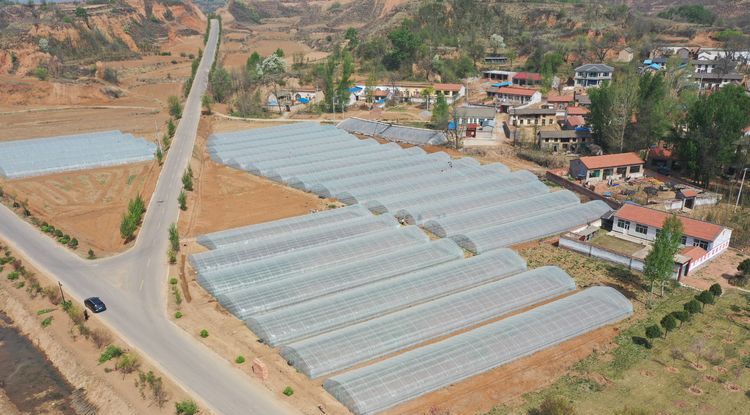

来到小东岭村,远远望去一排排大棚排列整齐,在阳光的照耀下熠熠生辉。刚推开大棚门,一股热浪便迎面扑来,一株株青翠欲滴的辣椒苗正在努力地向上生长。“要定期除杂草,这样土壤才能保持疏松通气……”在大棚里,55岁的副支书闫兆胜正带领着几个工人为辣椒苗做管护。“今年俺们村发展的蔬菜产业可是‘聚宝盆’,村集体经济预计可收入13万元左右。”闫兆胜边说边干,动作麻利。

如何依托“便利的交通、肥沃的土地”来推进乡村振兴,这个问题一直困扰着小东岭村委。今年该村趁着市级乡村振兴示范村的便利,围绕农业产业结构,以市场为靶向发展村集体经济,发展26座大棚青皮辣椒和30亩露天线椒订单产业,达到“产业带就业、就业促增收”的目的。

村民王菊英告诉记者,“我们在大棚基地打工已有两个月多了,女的一天80元钱,男的一天100元钱,能家门口务工挣钱,还能照顾老小,又学到先进的种植技术,这要感谢国家的好政策啊。”

此外,该村还计划新建3座智能采摘棚,运用智能化手段发展草莓采摘,促进该村生态产业“提档升级”,壮大村集体经济,开启乡村振兴新征程。

环境优美提升乡村颜值

绿树红花掩映庭院,洁净村巷四通八达。漫步在小东岭村干净整洁的村道上,举目满眼绿,移步皆是景,桃花、杏花、梨花悄然开放,别致恬静的农家院干净整洁,村庄内党建广场、党建宣传墙、休闲公园、文化长廊……浓浓的红色文化气息扑面而来。而在村内的大路小巷、房前屋后,一眼望去看不到任何垃圾和杂物。一派美丽祥和景象见证老区旧貌换新颜。

小东岭村“人居环境整治”为切入点,结合公共空间治理,按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的乡村振兴总要求,从最基础的垃圾污水处理、化粪池、排水渠、河沟清理、道路硬化、基础建设、绿化、环境美化等入手,持续推进美丽乡村建设。据不完全统计,到目前为止该村清理村巷道杂物垃圾50多吨,修建铺设排污管道1900来米,修建化粪池7个,集中整治排水渠、河道,修建围墙100米,挡土墙400立方米,种植风景树100余棵。落实垃圾不落地、垃圾分类制,农户“门前三包制”等,引导农户改掉乱扔乱倒“陋习”,形成垃圾日产日清,村庄环境治理新规范。

在村里生活了38年的闫东旭见证了这个革命老区的变化,“我记事的时候我们村是不通公路的,车辆进不了村的,也没有任何机动车,到处都是泥土路,现在农村公路广阔平坦,出行风雨无阻,村民的出行工具也换成了小汽车。”

昔日星火燎原地,如今旧貌换新颜。从84年前的东路军高级将领会议,到乡村振兴战场,跨越近百年的“红色接力”,小东岭如今已告别贫困,转向乡村振兴,向着第二个百年奋斗目标迈进。

今天,这方承载红色记忆的土地,焕发出勃勃生机,日新月异的变化让群众感受到生活幸福指数越来越高。